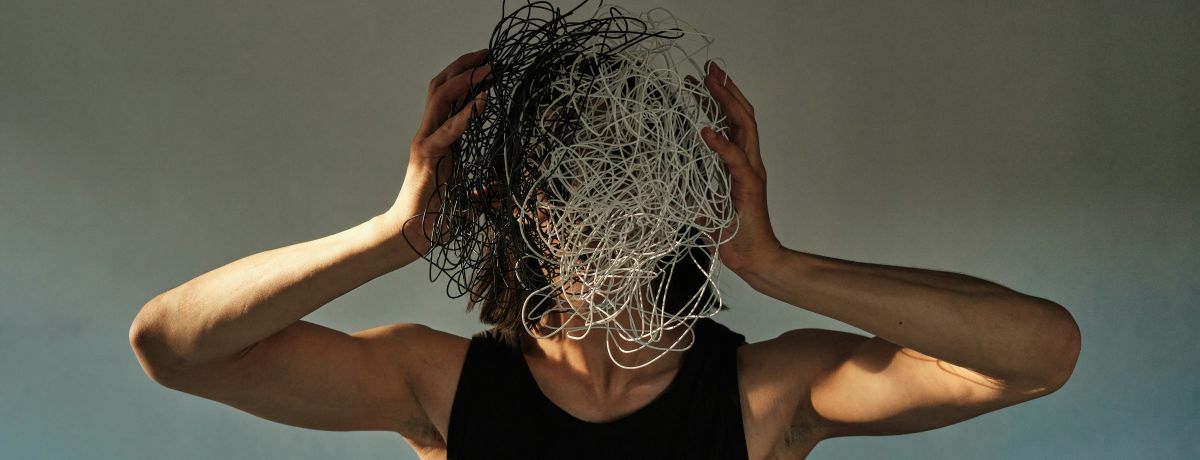

Mental Health in sozialen Berufen: Warum Selbstfürsorge kein Luxus ist

Soziale Berufe fordern mental und emotional extrem viel – und das oft unsichtbar. Pflegekräfte, Erzieher:innen, Sozialarbeiter:innen und alle anderen, die täglich für andere da sind, stehen unter einem enormen Druck. Sie sollen immer stark, immer verfügbar, immer hilfsbereit sein. Dabei vergessen viele eine wichtige Wahrheit: Selbstfürsorge ist kein Egoismus, sondern die Voraussetzung, um dauerhaft für andere da sein zu können.

Warum gerade soziale Berufe besonders betroffen sind

Menschen in sozialen Berufen arbeiten mit Menschen – das klingt selbstverständlich, hat aber weitreichende Konsequenzen. Die emotionale Nähe zu Patient:innen, Kindern oder Klient:innen bedeutet, dass sie täglich mit Schicksalen, Sorgen und manchmal auch Traumata konfrontiert werden. Diese emotionale Belastung ist oft unsichtbar, aber dennoch real und kraftraubend.

Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen: Personalmangel führt zu Überstunden, knappe Budgets zu schlechter Ausstattung, und gesellschaftliche Erwartungen zu unrealistischen Ansprüchen. Wer in sozialen Berufen arbeitet, kennt den Rollenkonflikt zwischen dem Wunsch zu helfen und den Grenzen des Systems. Man möchte für jeden da sein, aber die Realität setzt enge Grenzen.

Die gesellschaftlichen Erwartungen verstärken diesen Druck zusätzlich. Von Menschen in helfenden Berufen wird erwartet, dass sie selbstlos sind, immer geduldig und nie schlecht gelaunt. "Du hast doch einen Beruf, in dem du Menschen hilfst" – ein Satz, der impliziert, dass das allein schon erfüllend genug sein sollte. Dabei wird übersehen, dass auch diese Menschen Anerkennung, angemessene Bezahlung und Unterstützung brauchen.

Warnsignale erkennen: Wenn die Belastung zu groß wird

Mentale Erschöpfung schleicht sich oft langsam ein.

Die ersten Anzeichen sind subtil: Man ist schneller gereizt als sonst, schläft schlechter oder zieht sich von Kolleg:innen zurück. Zynismus macht sich breit – aus "Ich helfe gerne" wird "Was bringt das schon?". Diese Warnsignale ernst zu nehmen, ist der erste Schritt zur Selbstfürsorge.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen normalem Arbeitsstress, Erschöpfung und Burnout. Stress gehört zum Arbeitsalltag dazu und klingt nach Feierabend oder am Wochenende ab. Erschöpfung ist tiefer und anhaltender – man fühlt sich auch nach der Erholung nicht wirklich erholt. Burnout ist der Zustand völliger emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung, der professionelle Hilfe erfordert.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut aktuellen Studien sind Menschen in sozialen Berufen überdurchschnittlich häufig von psychischen Belastungen betroffen. Besonders Pflegekräfte und Erzieher:innen haben hohe Ausfallzeiten aufgrund stressbedingter Erkrankungen.

Selbstfürsorge neu denken: Mehr als Wellness

Selbstfürsorge hat nichts mit Egoismus zu tun. Es geht nicht darum, sich vor Verantwortung zu drücken oder weniger zu geben. Vielmehr bedeutet Selbstfürsorge, die eigenen Ressourcen so zu managen, dass man langfristig leistungsfähig und emotional stabil bleibt. Es ist eine Investition in die eigene Arbeitsfähigkeit – und damit letztendlich auch in die Qualität der Betreuung.

Selbstfürsorge muss nicht kompliziert oder zeitaufwändig sein. Kleine, alltagstaugliche Maßnahmen können bereits große Wirkung zeigen:

Pausen einhalten: Auch wenn es schwerfällt – die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen sind ein Recht, kein Luxus. Wer regelmäßig Pausen macht, ist konzentrierter und weniger fehleranfällig.

Grenzen kommunizieren: "Nein" zu sagen ist eine wichtige Kompetenz. Es schützt vor Überlastung und schafft Raum für die wirklich wichtigen Aufgaben.

Supervision nutzen: Regelmäßige Supervision oder Fallbesprechungen helfen dabei, schwierige Situationen zu reflektieren und emotionale Belastungen zu verarbeiten.

Was Arbeitgeber und Systeme tun müssen

Selbstfürsorge kann nicht allein Sache der einzelnen Mitarbeiter:innen sein. Arbeitgeber und das System insgesamt tragen Verantwortung für die mentale Gesundheit ihrer Beschäftigten. Hier sind einige wichtige Ansatzpunkte:

Pausenkultur etablieren: Pausen müssen nicht nur theoretisch möglich, sondern praktisch umsetzbar sein. Das bedeutet ausreichend Personal, um Vertretungen zu gewährleisten, und Räume, in denen man sich wirklich erholen kann.

Angebote für mentale Gesundheit: Supervision, Coaching oder ein Gesundheitsbudget für mentale Gesundheit zeigen Wertschätzung und bieten konkrete Unterstützung. Externe Beratungsangebote können zusätzlich helfen.

Realistische Dienstpläne: Schichtpläne sollten Erholungszeiten berücksichtigen und nicht nur die Mindestanforderungen erfüllen. Auch die Urlaubsplanung muss so gestaltet sein, dass echte Erholung möglich ist.

Flexible Arbeitsmodelle: Teilzeit, Jobsharing oder Sabbaticals können Druckventile sein. Wer zwischen verschiedenen Arbeitsmodellen wählen kann, behält mehr Kontrolle über die eigene Work-Life-Balance.

Zeitarbeit als Chance für mehr Balance

Für manche Menschen in sozialen Berufen kann Zeitarbeit eine interessante Alternative sein. Die Flexibilität, selbst zu entscheiden, wann und wo man arbeitet, gibt mehr Kontrolle über die eigene Arbeitsbelastung. Planbare Einsätze ermöglichen es, bewusst Erholungspausen einzulegen.

Die Abwechslung zwischen verschiedenen Einrichtungen kann ebenfalls entlastend wirken. Wer nicht dauerhaft den gleichen strukturellen Problemen ausgesetzt ist, kann mit mehr Distanz und Gelassenheit arbeiten. Diese Selbstbestimmung kann ein wichtiger Schutzfaktor für die mentale Gesundheit sein.

Natürlich ist Zeitarbeit nicht für alle die richtige Lösung. Aber sie zeigt: Es gibt verschiedene Wege, soziale Berufe auszuüben, ohne sich dabei selbst zu verausgaben.

Den eigenen Weg finden

Mental Health in sozialen Berufen ist kein individuelles Problem, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung. Wer täglich für andere da ist, braucht ein stabiles Fundament – und das baut sich nur durch bewusste Selbstfürsorge auf.

Selbstfürsorge ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Sie ist keine Ausnahme, sondern sollte die Regel sein. Und sie ist kein Luxus, sondern eine Überlebensstrategie in einem Beruf, der so viel von einem fordert.

Der erste Schritt ist oft der schwerste: Sich einzugestehen, dass man Unterstützung braucht. Der zweite Schritt ist, diese Unterstützung auch anzunehmen. Ob im Gespräch mit Kolleg:innen, in der Supervision oder durch professionelle Hilfe – niemand muss allein durch schwierige Zeiten gehen.

Wer langfristig für andere da sein will, muss auch für sich selbst sorgen. Das ist nicht egoistisch, sondern klug. Es ist ein Zeichen von Professionalität und Verantwortung – sich selbst und den Menschen gegenüber, für die man da sein möchte.